In einer zunehmend digitalisierten Welt spielen Medien eine zentrale Rolle in der Meinungsbildung. Täglich erreichen Informationen in Echtzeit Millionen Menschen und beeinflussen individuell wie gesellschaftlich, wie Weltgeschehen, Politik, Kultur und Wissenschaft wahrgenommen werden. Doch wie wirken sich mediale Informationen auf die öffentliche Meinung aus? Welche psychologischen Mechanismen bestimmen, welche Botschaften aufgenommen, verarbeitet und weiterverbreitet werden? Dieser Beitrag beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Psychologie, Medienkonsum und öffentlicher Meinung, deckt Einflussfaktoren auf und zeigt Wege zu einem bewussteren Informationsumgang.

Medienlandschaft und psychologische Grundlagen des Konsums

Entwicklung der modernen Medienlandschaft

Historischer Wandel von Print zu Digital

Vom Zeitungsdruck zur sozialen Plattform: Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich die Medienlandschaft rasant. Während Printmedien lange Zeit als Hauptquelle für Nachrichten und Meinungsbildung galten, dominieren heute Online-Portale, Streamingangebote sowie soziale Netzwerke den Informationsmarkt. Das verändert nicht nur die Geschwindigkeit und Reichweite von Nachrichten, sondern auch deren psychologische Wirkung.

Meilensteine in der Medienentwicklung

| Epoche | Medium & Innovation | Psychologische Wirkung |

|---|---|---|

| 19. Jhdt. | Zeitung, Flugblätter | Meinungsvielfalt, lokale Identität |

| 20. Jhdt. (früh) | Radio | Immersion, Emotionalisierung |

| 20. Jhdt. (spät) | Fernsehen | Bildliche Einprägung, Massenwirkung |

| 21. Jhdt. | Internet und Social Media | Echtzeit, Filterblasen, Interaktivität |

Motivation für Mediennutzung

Eine Reihe von psychologischen Bedürfnissen motivieren den medialen Konsum, darunter:

- Information und Wissensgewinn

- Unterhaltung und Ablenkung

- Anschluss an soziale Gruppen

- Identitätsbildung

- Bestätigung eigener Weltanschauung

Psychologie & Medienkonsum: Kognitive Verarbeitungsprozesse

Die Psychologie hinter medialem Informations-Konsum betont, dass das Gelesene selektiv wahrgenommen, interpretiert und erinnert wird. Kognitive Prozesse wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis filtern eingehende Botschaften nach ihrer Relevanz oder Verträglichkeit mit bestehenden Einstellungen.

Einflussfaktoren: Wie Medien die öffentliche Meinung formen

Selektive Wahrnehmung und Confirmation Bias

Menschen neigen zur selektiven Wahrnehmung: Sie bevorzugen Informationen, die ihre Überzeugungen bestätigen (Confirmation Bias). Widersprüchliche Inhalte werden seltener aufgenommen oder kritischer bewertet – ein Mechanismus, der durch Algorithmen in sozialen Medien verstärkt wird.

Beispielhafte Liste in Bezug auf Psychologie: Psychologische Verzerrungen beim Medienkonsum

- Confirmation Bias – Suche nach bestätigenden Informationen: Menschen bevorzugen Medieninhalte und Nachrichten, die ihre bestehenden Überzeugungen und Erwartungen bestätigen. Informationen, die widersprüchlich zu den eigenen Ansichten sind, werden oft ausgeblendet, kritischer bewertet oder gar abgelehnt. Dies führt zu einer Verzerrung in der Wahrnehmung und unterstützt die Bildung von Filterblasen und Echokammern in sozialen Medien.

- Verfügbarkeitsheuristik – Präferenz für leicht zugängliche oder prominente Nachrichten: Die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis als wichtig oder wahrscheinlich einzustufen, steigt, wenn entsprechende Informationen schnell und einfach abrufbar oder medial besonders präsent sind. Häufig berichtete Themen (z. B. prominente Unfälle oder Katastrophen) prägen so das subjektive Risikogefühl und beeinflussen, worauf im persönlichen Alltag besondere Aufmerksamkeit gelegt wird.

- Negativity Bias – Negative Berichte bleiben besser im Gedächtnis: In der Psychologie weiß man: Negative Nachrichten und Schlagzeilen, etwa über Skandale, Krisen oder Katastrophen, hinterlassen einen besonders starken Eindruck und werden vom Gehirn besser erinnert als positive. Medien berichten daher oft über problematische oder bedrohliche Sachverhalte, da sie mehr Aufmerksamkeit generieren – ein Einflussfaktor für ein überdurchschnittlich negatives Weltbild.

- Framing-Effekt – Bewertung von Nachrichten hängt von der Präsentationsart ab: Die Art und Weise, wie Informationen präsentiert oder „gerahmt“ werden (z. B. als Gewinn oder Verlust, Chance oder Risiko), bestimmt maßgeblich, wie diese Inhalte wahrgenommen und bewertet werden. Der Framing-Effekt wird gezielt eingesetzt, um Meinungen zu lenken, Stimmungen zu erzeugen oder Entscheidungen zu beeinflussen.

- Ankereffekt – Erste Info wirkt als Maßstab für folgende Einschätzungen: Die zuerst vermittelte Information – etwa eine Schlagzeile oder ein Zahlenwert – setzt einen gedanklichen Bezugspunkt. Nachfolgende Nachrichten oder Zahlen werden im Vergleich dazu eingeordnet, selbst wenn der ursprüngliche Ankerwert wenig mit Fakten zu tun hat. Dadurch sind Urteile oft verzerrt und weniger objektiv, was gezielt durch Medien oder Werbung genutzt werden kann.

Agenda Setting und Priming

Medienschaffende wählen aus, welche Themen aktuell präsent sind (Agenda Setting), und beeinflussen so, was als relevant wahrgenommen wird. Durch Priming werden bestimmte Assoziationen und Denkweisen aktiviert, die den Interpretationsrahmen für neue Informationen vorgeben. Die Psychologie erklärt, dass dadurch bereits vorhandene Einstellungen und Emotionen unbewusst angesprochen oder verstärkt werden. In Kombination mit gezielter Bildsprache, Schlagworten und wiederholten Nachrichten entsteht ein psychologischer Effekt, der Wahrnehmung und Bewertung von Ereignissen maßgeblich lenken kann. Die Psychologie zeigt somit, wie sehr Auswahl und Präsentation durch Medien die öffentliche Meinung formen und individuelle Einstellungen nachhaltig beeinflussen.

Tabelle: Agenda Setting im Vergleich zu Priming

| Mechanismus | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Agenda Setting | Bestimmung der relevanten Themen | „Klimawandel“ als Dauerthema |

| Priming | Aktivierung bestimmter Deutungen | Wiederholte Verbindung von Begriffen („Krise“, „Gefahr“) |

Rollen von Narrativen und Storytelling

Emotionale Geschichten, persönliche Schicksale und illustrative Fallbeispiele erhöhen die Identifikation mit Medieninhalten. Psychologisch wirksames Storytelling verstärkt die emotionale Reaktion und steigert die Erinnerung an zentrale Botschaften.

Auswirkungen von Storytelling

Höhere Aufmerksamkeit:

Storytelling spricht emotionale Ebenen an und weckt Neugier, wodurch Nutzer intensiver zuhören oder lesen. Geschichten heben sich von bloßen Fakten ab, weil sie durch Charaktere, Konflikte und persönliche Erlebnisse Interesse erzeugen und das Publikum stärker fesseln.

Längere Gedächtnisbindung:

Informationen, die in Geschichten eingebettet sind, bleiben länger im Gedächtnis, da sie in einen Kontext gestellt und mit Emotionen verknüpft werden. Die Psychologie zeigt, dass Menschen sich an Narrative besser erinnern als an isolierte Daten oder abstrakte Fakten.

Verstärkte Verhaltensbeeinflussung durch Identifikation:

Durch Figuren, mit denen sich Nutzer identifizieren können, und nachvollziehbare Handlungen regen Storys dazu an, Einstellungen und Verhalten zu überdenken oder zu verändern. Wer sich in einer Geschichte wiederfindet, zeigt eher Bereitschaft, die vermittelten Werte, Meinungen oder Handlungen nachzuahmen.

Digitale Medien: Neue Dynamiken in Psychologie und Massenmeinung

Social Media, Algorithmen und Filterblasen

Funktionsweise von Algorithmen

Algorithmen bestimmen, welche Inhalte sichtbar sind, und personalisieren den Nachrichtenstrom. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzende in sogenannten Filterblasen landen: Informationswelten, in denen nur passende Botschaften kursieren.

Konsequenzen für die Meinungsbildung

- Homogenisierung individueller Weltbilder: Durch gezielte Auswahl und Personalisierung von Inhalten werden Nutzende häufig mit identischen oder sehr ähnlichen Ansichten konfrontiert, wodurch die Vielfalt der Meinungen im eigenen Medienumfeld abnimmt. Auf Dauer werden individuelle Perspektiven angeglichen und konträre Standpunkte seltener wahrgenommen.

- Verstärkte Echokammer-Effekte: Soziale Netzwerke und algorithmische Filter sorgen dafür, dass hauptsächlich Inhalte aus dem eigenen sozialen oder ideologischen Kreis sichtbar sind. Das fördert die Bildung von Gruppen, in denen Informationen und Meinungen nahezu unkritisch bestätigt und weitergegeben werden.

- Schwierigkeit, alternative Sichtweisen wahrzunehmen: Menschen, die sich überwiegend in personalisierten Informationsblasen bewegen, begegnen seltener widersprüchlichen Meinungen oder neuen Fakten. Dies erschwert den Austausch mit Andersdenkenden und kann zur Verfestigung einseitiger Ansichten führen.

Einfluss digitaler Medien auf psychologische Prozesse

- Verstärkte Gruppendynamik durch Likes, Shares und Kommentare: Interaktionen in sozialen Medien schaffen ein Gemeinschaftsgefühl und verstärken soziale Normen. Inhalte, die viel Zustimmung erhalten, werden häufiger wahrgenommen und nachgeahmt, was kollektive Meinungsbildung fördert und teilweise Gruppendruck ausübt.

- Schnellere Viralität kontroverser Inhalte: Polarisierende oder besonders emotionale Beiträge verbreiten sich in digitalen Netzwerken rasant. Algorithmen bevorzugen polarisierende Themen, da sie hohe Interaktionen erzeugen und so die Reichweite enorm erhöhen.

- Verkürzte Aufmerksamkeitsspannen: Der ständige Strom neuer Inhalte und die Fülle an Ablenkungen führen dazu, dass Medienkonsumenten Nachrichten oft nur noch überfliegen. Komplexe oder lange Inhalte werden seltener vollständig erfasst, was oberflächliche Informationsverarbeitung begünstigt.

- Zunahme von Fake News und Desinformation: Die Geschwindigkeit und Reichweite digitaler Medien erleichtern die gezielte Verbreitung falscher Informationen. Falschmeldungen werden oft schneller geteilt als Richtigstellungen, was Unsicherheiten schürt und die öffentliche Meinung verzerren kann.

Psychologie: Informationsüberflutung und Mental Health

Die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten kann zu einer mentalen Überlastung, Angst (News Fatigue) und Schlafproblemen führen. Psychologisch bekannte Folgen sind:

- Informationsstress („Infostress“)

- Erhöhte Reizbarkeit

- Rückzug aus Nachrichtenquellen („News Avoidance“)

Tipps zum gesunden Medienkonsum

- Feste Medienzeiten vereinbaren: Ein klarer Zeitrahmen für den Medienkonsum hilft, Überforderung und ständige Ablenkung zu vermeiden. Gezielte Medienzeiten sorgen für mehr Fokus im Alltag und schützen vor Informationsflut.

- Medienfreie Tageszeiten einplanen: Regelmäßige Pausen vom Bildschirm oder digitale Ruheinseln, etwa morgens nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen, fördern Erholung und mentale Balance.

- Nachrichten aus vertrauenswürdigen Quellen bevorzugen: Seriöse, unabhängige Medien bieten geprüfte Informationen und schützen vor Desinformation. Das Hinterfragen von Absendern, Impressum und journalistischer Sorgfalt erhöht die Qualität der Nachrichtenlage.

- Bewusste Auswahl und Quellenkritik etablieren: Nicht jede Schlagzeile ist relevant – kritisches Prüfen der Inhalte sowie der Abgleich verschiedener Standpunkte minimieren die Gefahr, einseitig informiert oder emotional gesteuert zu werden. Aktive Quellenkritik schärft Urteilskraft und unterstützt die Entwicklung einer reflektierten Meinung.

Psychologische Mechanismen der Beeinflussung

Manipulationstechniken und Medienkompetenz

Framing und die Macht der Sprache

Die Auswahl sprachlicher Mittel („Krise“ versus „Herausforderung“) beeinflusst Wertungen und Reaktionen. Framing-Techniken nutzen Psychologie, um Stimmungen gezielt zu lenken.

Nudging und subtile Steuerung

Durch kleine Anreize oder bewusste Kontextsetzung werden Verhalten und Meinung unbewusst beeinflusst. Das gezielte Platzieren von Bildern, Zitaten oder Expertenstatements verstärkt kontrollierte Effekte.

Psychologie hinter einzelnen Beeinflussungstechniken

| Technik | Beschreibung | Typisches Beispiel |

|---|---|---|

| Framing | Kontextualisierung eines Themas | „Klimaschutz“ vs. „Wirtschaftsrisiko“ |

| Nudging | Verhalten durch subtile Reize steuern | Hinweise auf Umweltschäden bei Produktwahl |

| Wiederholung | Häufige Nennung zur Festigung von Botschaften | Slogans in Werbungen oder Wahlkampf |

| Influencer | Vertrauenspersonen als Meinungsbildner | ‚Experten‘-Interviews im TV |

Emotionalisierung und Angst als Lenkungsinstrumente

Medien setzen gezielt auf emotionale Botschaften. Besonders angstbesetzte oder bewegende Themen erhalten häufiger Aufmerksamkeit und verbreiten sich schneller. Die Psychologie zeigt, dass bedrohliche Nachrichten das Verhalten und Entscheidungen stark beeinflussen können, etwa bei politischen Abstimmungen, Konsum oder Alltagsverhalten.

Medienpsychologie: Wie die Forschung die Vorgänge erklärt

Zentrale Theorien der Medienpsychologie

Uses-and-Gratifications-Ansatz

Das Nutzungsverhalten wird als zielgerichtet betrachtet – jeder sucht Medieninhalte aus, um persönliche Bedürfnisse zu erfüllen: Information, Unterhaltung, soziale Interaktion, Entspannung, Identitätsfindung.

Theorie der Schweigespirale

Der Wunsch nach sozialer Akzeptanz sorgt dafür, dass Menschen ihre Meinung seltener äußern, wenn sie von einer gefühlten Mehrheitsmeinung abweicht. Medien können so öffentliche Diskurse enorm prägen.

Zwei-Stufen-Fluss der Kommunikation

Medienbotschaften wirken oft nicht direkt, sondern gelangen über sogenannte Meinungsführer („Opinion Leader“) zu einem größeren Publikum. Diese einflussreichen Personen geben die Bewertung und Rahmung der Themen vor.

Überblick zentrale Medientheorien

| Theorie | Kurzbeschreibung |

|---|---|

| Uses-and-Gratifications | Mediennutzung dient individuellen Bedürfnissen |

| Schweigespirale | Abweichende Meinungen werden aus Angst vor Isolation seltener geäußert |

| Zwei-Stufen-Fluss | Meinung wird durch Multiplikatoren weitergetragen |

| Agenda-Setting/Priming | Medien setzen durch Themenauswahl und Rahmung Schwerpunkte in der Wahrnehmung |

Medienpsychologie im digitalen Zeitalter

Erkenntnisse zeigen, dass digitale Medien psychologische Grundbedürfnisse verstärken; etwa nach Zugehörigkeit (durch Communitys), Selbstbestätigung und pluraler Identität. Gleichzeitig wächst die Notwendigkeit, kritisches Denken zu schulen und digitale Kompetenzen auszubauen.

Praktische Auswirkungen: Medienkompetenz stärken und psychologische Resilienz fördern

Die Psychologie spielt eine zentrale Rolle dabei, wie Medien konsumiert und verarbeitet werden. Sie erklärt, warum bestimmte Inhalte stärker wirken als andere, wie emotionale Geschichten die Aufmerksamkeit lenken und wie selektive Wahrnehmung unsere Sicht auf Nachrichten prägt. Wer die psychologischen Mechanismen hinter Medienkonsum versteht, kann bewusster mit Informationen umgehen und sich vor Manipulation schützen.

Wege zu mehr Medienkompetenz

- Quellenüberprüfung: Hinterfragen, von wem Nachrichten stammen und wie sie produziert wurden.

- Faktencheck: Vergleich von Informationen aus mehreren (!) unabhängigen und vertrauenswürdigen Quellen.

- Bewusstes Konsumieren: Nachrichtenkonsum zeitlich begrenzen und gezielt steuern.

- Erkennen von Emotionalisierung: Aufmerksamkeit auf die Neutralität der Sprache und der Bildgebung legen.

Maßnahmen zur Stärkung der psychologischen Resilienz beim Medienkonsum

- Eigene Emotionen beim Lesen reflektieren

- Sich nicht von Sensationsmeldungen leiten lassen

- Kontakt zu Menschen pflegen, die andere Perspektiven bieten

- „Digitale Diät“ in stressigen Zeiten einlegen

- Unterstützung und Aufklärung in der Familie und im Freundeskreis fördern

Rolle von Schulen, Bildung und öffentlicher Aufklärung

Medienkompetenz und psychologische Widerstandsfähigkeit gehören heute zu den zentralen Bildungsaufgaben. Programme zur kritischen Mediennutzung, Workshops zum Thema „Fakenews erkennen“ und Projekte zur Förderung von emotionaler Intelligenz gewinnen an Bedeutung.

Institutionelle Maßnahmen für eine gesunde Medienumwelt

| Maßnahme | Ziel |

|---|---|

| Schulungen zu Medienkompetenz | Kritische Analyse von Quellen und Inhalten ermöglichen |

| Beratungsangebote | Umgang mit Nachrichtenangst und Überforderung lernen |

| Factchecking-Plattformen | Verbreitung von Desinformation eindämmen |

| Mentale Gesundheitsservices | Unterstützung bei Stress, Angst und Medienüberlastung |

Aktuelle Beispiele aus sozialen Medien

In den sozialen Medien zeigt sich zunehmend, wie psychologische Effekte die Medienkompetenz vieler Nutzer beeinflussen und stellenweise schwächen. Die Psychologie hinter Algorithmen, Gruppendynamik und emotionaler Ansprache führt dazu, dass kritische Reflexion oft in den Hintergrund rückt. Schnell verbreitete Inhalte, emotionale Reizüberflutung und einseitige Informationsströme verstärken diesen Trend. Die folgende Tabelle verdeutlicht anhand aktueller Beispiele, wie psychologische Mechanismen im digitalen Alltag zu Fehleinschätzungen, vorschnellen Reaktionen und dem Verlust einer ausgewogenen Informationssicht beitragen können.

| Beispiel | Typisches Verhalten | Psychologischer Hintergrund | Konsequenz für Medienkompetenz |

|---|---|---|---|

| Verbreitung von Fake News | Ungeprüfte Inhalte werden geteilt | Confirmation Bias, Gruppenzwang | Kritische Prüfung und Faktencheck fehlen |

| Algorithmische Filterblasen | Nur noch eigene Meinungen sichtbar | Selektive Wahrnehmung, Echokammer | Vielfalt der Informationsquellen geht verloren |

| Emotionale Clickbait-Posts | Emotional geladene Beiträge dominieren | Negativity Bias, Sensationslust | Objektive Einschätzung wird erschwert |

| Massenhafte Social-Media-Trends („Hypes“) | Mitlaufen ohne eigenständiges Nachdenken | Konformitätsdruck, FOMO | Eigenverantwortung und Distanz sinken |

| Shitstorms und digitale Hetze | Mitmachen bei Online-Anfeindungen | Anonymität, Enthemmungseffekte | Empathie und Diskussionskultur leiden |

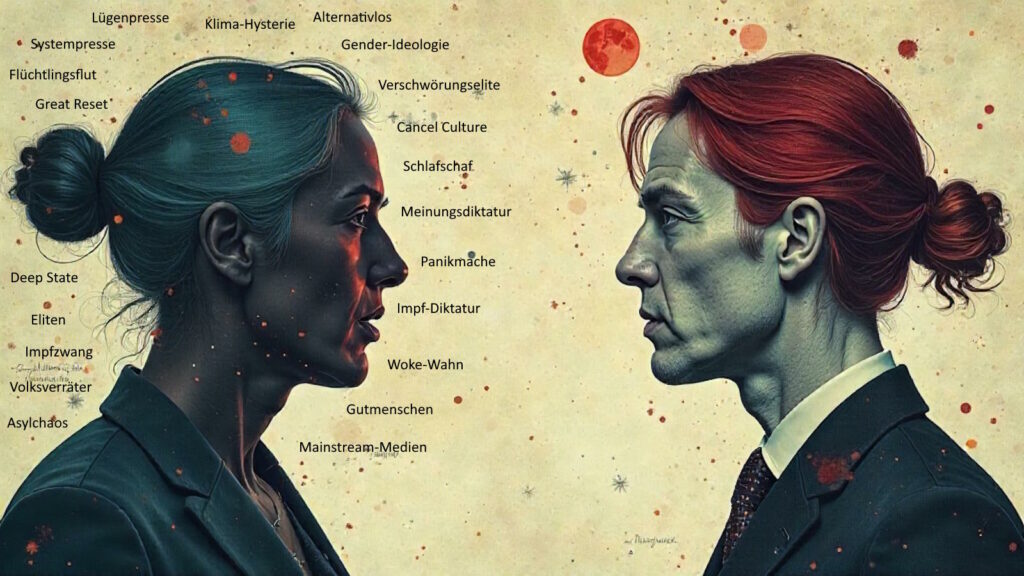

Gefangen in der Filterblase der Halbwahrheiten und Lügen

Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit und gesellschaftlicher Polarisierung gewinnen alternative Informationsquellen an Bedeutung – doch dieser Trend birgt Risiken. Wer Nachrichten unkritisch konsumiert oder sich konsequent gegen etablierte Medien wendet, läuft Gefahr, sich zunehmend in abgeschotteten Informationsblasen zu bewegen. Die Psychologie zeigt, dass Bestätigungsfehler und emotionale Ansprachen dazu verleiten, Falschmeldungen für glaubwürdiger zu halten als gut recherchierte Fakten.

Statt die eigene Weltsicht durch neue Perspektiven zu erweitern, verstärken sich dadurch vorhandene Vorurteile und ein tiefes Misstrauen gegenüber unabhängigen Quellen. Eine bewusste Auseinandersetzung mit verschiedenen journalistischen Formaten und eine aktive Überprüfung der Herkunft jeder Nachricht schützen vor Manipulation und Desinformation – und stärken langfristig die eigene Urteilskraft sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit und Vertrauensverlust gegenüber klassischen Informationsquellen wenden sich immer mehr Menschen gezielt von sogenannten „Systemmedien“ ab und suchen nach alternativen Kanälen. Die Psychologie hinter diesem Verhalten ist komplex: Menschliche Wahrnehmung ist stark von inneren Erwartungen, bestehenden Überzeugungen und emotionalen Impulsen geprägt. Die Psychologie bestätigt, dass der Bestätigungsfehler (Confirmation Bias) eine entscheidende Rolle spielt – Informationen, die zur eigenen Meinung passen, werden bevorzugt wahrgenommen und geglaubt, während widersprechende Fakten eher abgelehnt werden.

In sozialen Netzwerken verstärken zudem psychologische Mechanismen wie Gruppendruck, Vergleichsprozesse und die Suche nach Zugehörigkeit die Neigung, Fakenews zu teilen oder einseitigen Darstellungen Vertrauen zu schenken. Schnell erzeugen emotional aufgeladene oder polarisierende Nachrichten ein Gefühl von Klarheit und Sicherheit, selbst wenn sie objektiv falsch sind. Die Psychologie warnt: Wer kritisches Hinterfragen verlernt und Nachrichtenquellen nur nach Sympathie auswählt, wird immer empfänglicher für Manipulation und Desinformation.

Ein bewussterer Umgang mit Nachrichten, der die Psychologie des eigenen Medienkonsums kennt und sich aktiv damit auseinandersetzt, trägt dazu bei, Denkmuster aufzubrechen. Indem unterschiedliche Quellen, Faktenchecks und die Motivation hinter jeder Botschaft überprüft werden, wächst die Resilienz gegenüber einfachen Wahrheiten und die Offenheit für komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge. Die Psychologie bietet dafür wertvolle Werkzeuge, um kognitive Verzerrungen zu erkennen und zu überwinden – und damit dem eigenen Urteilsvermögen und der demokratischen Debatte zu stärken.

Hier eine beispielhafte Tabelle mit Framing-, Fakemeldungen und Halbwahrheiten, die in den letzten Jahren in deutschen Medien und sozialen Netzwerken kursierten und nachweislich widerlegt wurden. Für jede Meldung ist die Faktenlage durch renommierte Faktenchecker (z.B. Correctiv, ARD-Faktenfinder, dpa-Faktencheck) dokumentiert.

| Fakemeldung bzw. Halbwahrheit | Behauptung | Faktencheck & Widerlegung |

|---|---|---|

| „Corona-Impfungen führen massenhaft zu plötzlichen Todesfällen“ | Übermäßige Sterberate durch Impfungen | Keine Korrelation, Statistiken belegen keine erhöhte Mortalität nach Impfungen, Experten widersprechen [1]. |

| „Ukraine verbietet Weihnachten“ | Regierung verbietet das christliche Fest | Fehlinterpretation: Gesetz richtet sich nur gegen die Feier am russisch-orthodoxen Termin, kein allgemeines Verbot [2]. |

| „Deutschland zahlt Hartz IV für alle Ukrainer, sofort und unbegrenzt“ | Flüchtlinge erhalten unbegrenzte Sozialleistungen | Anspruch auf Bürgergeld nur nach rechtlichem Verfahren, kein automatischer und unbegrenzter Zugang [3]. |

| „Windräder töten massenhaft Vögel und Insekten“ | Windkraft sei Hauptursache für Vogel- und Insektensterben | Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Windkraft weit geringeren Anteil hat als Verkehr oder Agrarchemie [4]. |

| „Die neue Grundsteuer verdoppelt die Mieten überall“ | Überall starke Mietsteigerung durch Reform | Kein bundesweiter Effekt, tatsächliche Auswirkungen sind regional unterschiedlich und meist deutlich geringer [5]. |

| „Es gibt einen staatlichen Impfzwang in Deutschland“ | Impfpflicht für alle, Strafen bei Verweigerung | Keine allgemeine Impfpflicht, keine Zwangsmaßnahmen; Pflicht galt nur zeitweise für bestimmte Berufsgruppen [6]. |

| „Die Bundesregierung verbietet Bargeldzahlungen“ | Bargeld soll komplett abgeschafft werden | Kein Gesetz, das Bargeld generell verbietet, EU und Bundesregierung bekennen sich klar zum Erhalt von Bargeld [7]. |

Quellen (Beispiele):

[1] Correctiv — „Mehr Todesfälle durch Impfung? Nein.“

[2] ARD-Faktenfinder — „Hat die Ukraine Weihnachten verboten?“

[3] dpa-Faktencheck — „Fakten zum Bürgergeld für Ukrainer“

[4] NABU / Umweltbundesamt — „Windkraft und Vogelschutz“

[5] ARD-Wirtschaftsredaktion — „Grundsteuer: Kein Miet-Schock flächendeckend“

[6] Bundesministerium für Gesundheit / tagesschau.de

[7] Bundesministerium der Finanzen / Verbraucherzentrale

Diese Tabelle zeigt, wie wichtig es ist, Nachrichten kritisch zu hinterfragen, Fakten zu prüfen und sich auf vertrauenswürdige Quellen zu stützen, um der Verbreitung von Falschnachrichten entgegenzuwirken.

Visuelle Reize und ihre Wirkung auf die Psyche

Polarisierende Bilder, wie etwa eindrucksvolle Darstellungen politischer Parteien, üben eine starke Wirkung auf die Psychologie des Medienkonsums aus. Sie sprechen gezielt emotionale Areale im Gehirn an und können unterbewusst bereits Einstellungen und Gefühle gegenüber bestimmten Gruppen oder Meinungen prägen, noch bevor der begleitende Text gelesen wird. Die Psychologie zeigt, dass solche visuellen Reize besonders wirksam sind, wenn sie Symbole, Farben oder Bildausschnitte nutzen, die bereits mit positiven oder negativen Erfahrungen assoziiert sind.

Durch das gezielte Einsetzen von Bildern, die etwa bestimmte politische Parteien als Bedrohung, Hoffnungsträger oder Außenseiter darstellen, werden psychologische Mechanismen wie der Priming-Effekt aktiviert: Nachfolgende Informationen werden auf Grundlage der emotionalen Bildstimmung bewertet. Polarisierende Bilder verstärken bestehende Vorurteile, unterstützen die Bildung von Freund-Feind-Denkmustern und fördern die Lagerbildung in der öffentlichen Meinung.

Die Psychologie erklärt zudem, dass wiederholte Konfrontation mit solchen Bildern Abstumpfung gegenüber sachlicher Information und eine einseitige Wahrnehmung begünstigt. Wer ständig mit drastisch inszenierten visuellen Reizen oder Symbolen konfrontiert wird, übernimmt mit der Zeit unbewusst die dargestellten Deutungsrahmen, was Manipulation und Polarisierung in gesellschaftlichen Debatten massiv begünstigt.

Fazit: Psychologie, Medienkonsum und öffentliche Meinung – ein Spannungsfeld mit Verantwortung

Die Psychologie zeigt, wie tiefgreifend Medienkonsum Wahrnehmung, Gefühle und öffentliche Meinung beeinflusst. Ob selektive Wahrnehmung, emotionale Sprache, digitale Filterblasen oder Gruppendruck: Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Informationen ist heute wichtiger denn je. Die Förderung von Medienkompetenz, der bewusste Einsatz digitaler Tools und eine Sensibilisierung für psychologische Mechanismen sind entscheidend, um den Einfluss von Medien auf das persönliche Leben und die Gesellschaft zu balancieren. Medien sind nicht nur Nachrichtenlieferanten, sondern formende Kräfte für das kollektive Bewusstsein.

Häufige Fragen zur Psychologie, die hinter Medienberichten steckt

-

Was versteht man unter Medienpsychologie?

Medienpsychologie ist das Fachgebiet, das untersucht, wie Medien Inhalte verarbeiten, darstellen und wie diese Inhalte psychologische Effekte auf Rezipienten haben.

-

Wie beeinflusst Psychologie die Auswahl von Themen in Medien?

Die Psychologie zeigt, dass Nachrichtenredaktionen Themen auswählen, die starke emotionale oder kognitive Reaktionen hervorrufen und somit größere Aufmerksamkeit erzielen.

-

Was ist Agenda Setting aus psychologischer Sicht?

Agenda Setting beschreibt, wie Medien durch die Hervorhebung bestimmter Themen beeinflussen, was als wichtig empfunden wird. Die Psychologie betont, dass häufig behandelte Themen stärker im Gedächtnis bleiben.

-

Wie funktioniert Priming in Medienberichten?

Priming bedeutet, dass durch kontinuierliche Wiederholung oder gezielte Darstellung von Begriffen Assoziationen und Denkweisen aktiviert werden, die später die Wahrnehmung weiterer Inhalte beeinflussen.

-

Welche Rolle spielen Emotionen in Medien?

Emotionale Berichterstattung steigert die Aufmerksamkeit, erleichtert das Erinnern und kann Einstellungen sowie Entscheidungen nachhaltig beeinflussen.

-

Was ist der Framing-Effekt in der Medienpsychologie?

Framing beschreibt die bewusste Rahmung von Informationen; durch Wortwahl und Kontext werden Inhalte unterschiedlich bewertet und wahrgenommen.

-

Warum fallen Menschen eher auf Fake News oder manipulative Berichte herein?

Die Psychologie erklärt, dass Bestätigungsfehler, Sehnsucht nach einfachen Antworten und emotionale Ansprache die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Falschmeldungen geglaubt werden.

-

Wie wirken Bilder und Symbole in Medien?

Visuelle Reize aktivieren emotionale und assoziative Bereiche im Gehirn und können Meinungen bereits vor dem Lesen des Textes vorprägen.

-

Wie beeinflussen soziale Medien durch psychologische Mechanismen die öffentliche Meinung?

Likes, Shares und Algorithmen verstärken Gruppendruck, Echokammern und selektive Wahrnehmung, was eine kritische Auseinandersetzung mit Inhalten erschwert.

-

Welche Schutzmechanismen bietet die Psychologie gegenüber Medienmanipulation?

Kritisches Denken, Medienkompetenz, Faktenchecks und das Bewusstsein für psychologische Effekte helfen, Manipulation durch Medien zu erkennen und sich davor zu schützen.

Wie entlarve ich gezielte Meinungsmache in den Medien?

Um einen medialen Bericht oder eine Nachricht selbst zu prüfen, helfen mehrere bewährte Methoden, die auf Erkenntnissen der Psychologie und Medienkompetenz beruhen:

- Quellen überprüfen: Die Herkunft der Nachricht hinterfragen und feststellen, ob sie von einer seriösen, bekannten und unabhängigen Quelle stammt.

- Mehrere unabhängige Medien zum Vergleich heranziehen: Wenn verschiedene, voneinander unabhängige Medien über das gleiche Thema gleichlautend berichten, ist die Wahrscheinlichkeit für Richtigkeit höher.

- Auf das Datum achten: Überprüfen, ob die Nachricht aktuell ist oder bereits älter und möglicherweise aus dem Zusammenhang gerissen wird.

- Faktenchecks nutzen: Spezialisierte Plattformen wie Correctiv, dpa-Faktencheck oder ARD-Faktenfinder bieten professionelle Überprüfung strittiger Behauptungen.

- Auffällige Sprache und Emotionen analysieren: Emotional aufgeladene Schlagworte, Übertreibungen und dramatische Bilder können immer gute Hinweise auf bewusste Manipulation sein.

- Impressum und Autor recherchieren: Ein seriöses Medium nennt Redakteure, Verantwortliche und Kontaktmöglichkeiten.

- Bilder und Videos überprüfen: Mittels Rückwärtssuche (z.B. Google Images) lässt sich feststellen, ob Bilder aus anderem Kontext stammen.

- Kontext prüfen: Nach weiteren Hintergrundinformationen suchen, ob Teile der Nachricht aus dem Zusammenhang gerissen wurden.

- Selbstkritisch bleiben: Sich immer eigener Vorurteile bewusst sein, um Informationen objektiver einzuschätzen.

Was will der Urheber einer Meldung erreichen?

Ein besonders wichtiger Schritt beim Prüfen medialer Berichte ist sich immer zu fragen: Was will der Urheber mit dieser Meldung erreichen? Die Psychologie zeigt, dass jede Nachricht einen Zweck verfolgt – sei es Information, Meinungsbildung, Aufmerksamkeitserregung, Empörung oder gezielte Manipulation.

Der bewusste Blick auf die Intention und das Ziel des Autors hilft, emotionale Beeinflussung, Propaganda oder einseitige Darstellungen zu erkennen. Auch scheinbar neutrale Fakten können gezielt ausgewählt, weggelassen oder präsentiert werden, um bestimmte Reaktionen auszulösen. Wer verinnerlicht, diesen Hintergedanken aktiv zu hinterfragen, stärkt seine Medienkompetenz und schützt sich besser vor Desinformation.