Warum macht man keine Revolution?

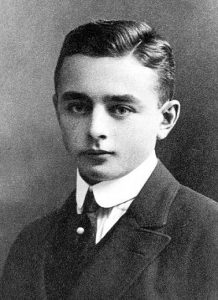

Georg Heym

Vor 107 Jahren kam der Dichter Georg Heym ums Leben Zwischen der “Sehnsucht nach Liebe” und der “Nekrophilie des Krieges” war das nur kurze Leben des expressionistischen Dichters Georg Heym reich an Farben. Bekannt wurde er u.a. mit seinem auch von Konstantin Wecker vertonten Gedicht “Der Krieg”. Der Autor zeichnet ein einfühlsames Porträt, das neben biografischen Notizen auch viel Originaltext und Gedichtauszüge Heyms bringt, die tief in sein Inneres blicken lassen. Über Parellelen zur Jetztzeit darf durchaus nachgedacht werden. Götz Eisenberg

Am 16. Januar 1912 hatte sich der Dichter und Gerichtsreferendar Georg Heym, der als Sohn eines preußischen Staatsanwalts die „Scheißjuristerei“ verachtete, mit seinem Freund Ernst Balcke zum Schlittschuhlaufen auf der Havel verabredet. In Berlin lag die Temperatur an diesem Tag bei minus 13,7 Grad. Nachdem sie gegen Mittag noch eine Rast eingelegt und etwas gegessen hatten, betraten sie gegen 14 Uhr wieder das Eis und fuhren auf der Havel Richtung Strommitte. Dort geriet Ernst Balcke in eine Öffnung, die man für die Wasservögel ins Eis gehackt hatte. Er schlug mit dem Kopf auf die Kante und soll sofort tot gewesen sein. Bei dem Versuch, den Freund zu retten, brach auch Heym ein und geriet unter die Eisdecke. Man fand seine Handschuhe und seine Mütze später an der Einbruchstelle. Er muss lange gekämpft haben. Waldarbeiter, die in einiger Entfernung ihrer Arbeit nachgingen, aber nicht helfen konnten, hörten noch eine halbe Stunde lang seine gellenden Schreie. Die Leiche Georg Heyms fand man am 20. Januar, die des Freundes erst am 6. Februar. Die Hände Georg Heyms sollen wund und zerkratzt gewesen sein von seinen verzweifelten Versuchen, sich aus dem Wasserloch herauszuziehen. Seine Leiche wurde zum Selbstmörderfriedhof Schildhorn gebracht. Am 24. Januar 1912 wurde er auf dem Friedhof der Luisengemeinde Westend am Fürstenbrunner Weg in Berlin beigesetzt. Sein Grab wurde 1942 eingeebnet, der Grabstein entfernt.

Georg Heym ist 24 Jahre alt geworden.

Hier eins seiner Gedichte, das mich aus nahe liegenden Gründen besonders beeindruckt hat. Ich habe täglich mit Gefangenen zu tun, und da, wer andere einschließt, sich selbst mit einschließt, bin in gewisser Weise auch ich Gefangener. Georg Heym hat sich zu diesem Gedicht von einem Bild van Goghs anregen lassen, das wiederum auf einen Stich Gustave Dorés zurückgeht:

Die Gefangenen

Sie trampeln um den Hof im engen Kreis.

Ihr Blick schweift hin und her im kahlen Raum.

Er sucht nach einem Feld, nach einem Baum,

Und prallt zurück von kahler Mauern Weiß.

Wie in den Mühlen dreht der Rädergang,

So dreht sich ihrer Schritte schwarze Spur.

Und wie ein Schädel mit der Mönchstonsur,

So liegt des Hofes Mitte kahl und blank.

Es regnet dünn auf ihren kurzen Rock.

Sie schaun betrübt die graue Wand empor,

Wo kleine Fenster sind, mit Kasten vor,

Wie schwarze Waben in dem Bienenstock.

Man treibt sie ein, wie Schafe zu der Schur.

Die grauen Rücken drängen in den Stall.

Und klappernd schallt heraus der Widerhall

Der Holzpantoffeln auf dem Treppenflur.

Aus seinen Tagebüchern, die er mit 17 Jahren, also im Jahr 1904, zu schreiben begann (Rechtschreibung wurde original belassen):

8. Februar 1905 Ach, was das für eine Qual ist. Ich habe heute einen Aufsatz zurückbekommen: Frieden und Streit in Göthes Herrmann und Dorothea. Note: “mangelhaft. Phrasen können die Gedanken nicht ersetzen.” Was das für eine Qual ist unter einem solchen hölzernen Kerl von Pauker zu arbeiten. Steif wie ein Ladestock.

23. April 1905 Ein Bekannter meines Freundes Ernst Balcke, mir auch gut bekannt, beging Selbstmord. Er war einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Er erfand in einsamen Nächten schon ganze mathematische Sätze. Dafür war er in der Schule durchaus ungenügend, trotzdem er seine Mitschüler an Schärfe des Verstandes weit überragte. Ich glaube, diese Schule ist der Verderb jedes Genies. Was wollte ich wohl arbeiten, wenn ich mir meine Lehrer zu allem Guten und Schönen selbst wählen könnte.

24. Juni 1905 Ich schreibe immer dasselbe eigentlich. Meine Pensionsmutter nahm mich eben wieder vor, ich sollte nicht so grübeln. Ich sollte den Kopf hochhalten. Sie macht sich wirklich, scheint es, die Mühe, auf mich aufheiternd einzuwirken. Ich konnte ihr wohl für ihre Liebe danken. Aber ich habe den Kopf schon oft nach oben gerichtet und die Liebe, um die ich bat, nicht gefunden. Jetzt bete ich nicht mehr. Ich sehe nur noch abends zu den Sternen auf und grüble, doch eigentlich nutzlos.

30. Mai 1907 … Aber ganz verborgen immer diese Hoffnung auf ein unerhörtes Glück. D.h. allmählich wird’s langweilig.

April und Mai und Junius sind ferne

Ich bin nichts mehr

Ich lebe nicht mehr gerne.

Ich habe eben wieder mein Tagebuch durchlesen. Alle Tage fast das gleiche. Nur ab und zu mal eine kurze Freude, sonst alles grau in grau.

6. Juni 1907

Das Beste ist, nie geboren werden, und danach, jung sterben. … Die Götter sind zu lang schon tot. Ich allein bin nicht im stande, sie wieder zu erwecken.

15. März 1908 Wohl, ich kenne mein Geschick. Irrsinnig zu werden wie Hölderlin. Doch anders, nach einem Leben ohne Liebe. Als sicheres Ende dieser Tage des Leids. Denn ich wüßte, mich heilte die Liebe wohl. Sicher ginge ich hinaus.

Und wie lächerlich, wenn das nicht eintrifft. Wenn ich Amtsrichter oder dergleichen würde und mit 60 Jahren vielleicht endlich stürbe.

20. Juli 1909 Ich liebe alle, die in sich ein zerrissenes Herz haben, ich liebe Kleist, Grabbe, Hölderlin, Büchner, ich liebe Rimbaud und Marlowe. Ich liebe alle, die nicht von der großen Menge angebetet werden. Ich liebe alle, die oft so an sich verzweifeln, wie ich fast täglich an mir verzweifle.

17. Juni 1910 Warum macht man keine Revolution? Der Hunger nach einer Tat ist der Inhalt der Phase, die ich jetzt durchwandere.

6. Juli 1910 Ach, es ist furchtbar. Schlimmer kann es auch 1820 nicht gewesen sein. Es ist immer das gleiche, so langweilig, langweilig, langweilig. Es geschieht nichts, nichts, nichts. Wenn doch einmal etwas geschehen wollte, was nicht diesen faden Geschmack von Alltäglichkeit hinterläßt. Wenn ich mich frage, warum ich bis jetzt gelebt habe. Ich wüßte keine Antwort. Nichts wie Quälerei, Leid und Misere aller Art. …

Geschähe doch einmal etwas. Würden einmal wieder Barrikaden gebaut. Ich wäre der erste, der sich darauf stellte, ich wollte noch mit einer Kugel im Herzen den Rausch der Begeisterung spüren. Oder sei es auch nur, daß man einen Krieg begänne, er kann ungerecht sein. Dieser Frieden ist so faul ölig und schmierig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln. Was haben wir auch für eine jammervolle Regierung, einen Kaiser, der sich in jedem Zirkus als Harlekin sehen lassen könnte. Staatsmänner, die besser als Spucknapfhalter ihren Zweck erfüllten, denn als Männer, die das Vertrauen des Volkes tragen sollen.

15. September 1911 Mein Gott – ich ersticke noch mit meinem brachliegenden Enthousiasmus in dieser banalen Zeit. Denn ich bedarf gewaltiger äußerer Emotionen, um glücklich zu sein. Ich sehe mich in meinen wachen Phantasien immer als einen Danton oder einen Mann auf der Barrikade, ohne meine Jacobinermütze kann ich mich eigentlich gar nicht denken. Ich hoffe jetzt wenigstens auf einen Krieg. Auch das ist nichts.

Mein Gott, wäre ich in der französischen Revolution geboren, ich hätte wenigsten gewußt, wo ich mit Anstand hätte mein Leben lassen können, … .

Seinen Zorn auf seine Jura-Professoren kleidete Georg Heym in folgendes Gedicht, das aus dem Jahr 1911 stammt:

Die Professoren

Zu vieren sitzen sie am grünen Tische,

Verschanzt in seines Daches hohe Kanten.

Kahlköpfig hocken sie in den Folianten,

Wie auf dem Aas die alten Tintenfische.

Manchmal erscheinen Hände, die bedreckten

Mit Tintenschwärze. Ihre Lippen fliegen

Oft lautlos auf. Und ihre Zungen wiegen

Wie rote Rüssel über den Pandekten.

Sie scheinen manchmal ferne zu verschwimmen,

Wie Schatten in der weißgetünchten Wand.

Dann klingen wie von weitem ihre Stimmen.

Doch plötzlich wächst ihr Maul. Ein weißer Sturm

Von Geifer. Stille dann. Und auf dem Rand

Wiegt sich der Paragraph, ein grüner Wurm.

Wäre Georg Heym damals nicht ums Leben gekommen, was wäre aus ihm geworden? Wahrscheinlich wäre er zwei Jahre später, wie viele junge Männer seiner Generation, mit der Erwartung in den Krieg gezogen, dass aus ihm eine neue Welt und neue Menschen entstünden. Hätte er sich im Laufe des Krieges in die Richtung Ernst Tollers oder Ernst Jüngers entwickelt? Ernst Toller, der sich im August 1914 freiwillig gemeldet hatte und in die Kämpfe bei Verdun verwickelt war, erlitt 1916 einen sogenannten Nervenzusammenbruch, wurde psychiatrisch „behandelt“ und wurde 1917 als „nicht mehr kriegsverwendungsfähig“ eingestuft. Zunächst wegen Tapferkeit ausgezeichnet und zum Unteroffizier befördert, schlägt er sich unter dem Eindruck der Grabenkämpfe und Kriegsgräuel auf die Seite der Kriegsgegner und später der Münchner Räterepublik. Jünger verbringt vier Jahre an der Westfront, wird 14 Mal verwundet und mit höchsten Orden dekoriert. Er verwandelt sich im Schützengraben in eine Stahlgestalt, verherrlicht Krieg und Gewalt und wird zu einem der schriftstellerischen Wegbereiter des Faschismus. Der existenzielle Ekel an Formen bürgerlichen Verkehrs ist all diesen jungen Leuten gemeinsam und kann sie in alle möglichen Richtungen treiben. Solange die Sehnsucht nach Liebe die Triebfeder Georg Heyms geblieben wäre, hätte ihn die Dominanz der Lebenstriebe wohl davor bewahrt, der Nekrophilie des Krieges zu verfallen und in den Sog des Todestriebes zu geraten. Der Faschismus ist ja, wenn man so will, der Vitalismus (Klaus Theweleit) der im Ersten Weltkrieg bei lebendigem Leib Gestorbenen, die nun als SA- und SS-Leute ihre grausige Auferstehung feiern und die Welt in ein blutiges Schlachtfeld verwandeln. Das Problem von Leuten wie Ernst Jünger hat Heiner Müller darin erblickt, dass sie zunächst die Abenteuer des Krieges und erst dann die Frauen und die Wonnen der körperlichen Liebe kennengelernt hätten.

Der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer hat im Gespräch mit Hans-Jürgen Heinrichs einmal gesagt: „Ich mag, was lebt, und hasse, was tötet.“ Prägnanter kann man nicht zusammenfassen, worum es letztlich geht. Jeder Mensch muss sich entscheiden, welches der beiden Prinzipien in seinem Lebenslauf bestimmend wird und ob libidinöse oder destruktive Energien sein Handeln antreiben.

Bei Georg Heym ist, als er am 16. Januar 1912 mit seinem Freund Ernst Balcke übers Eis der Havel gleitet, noch alles in der Schwebe, unfixiert wie Quecksilber.

Toller verbringt nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik – wegen Hochverrats zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt – Jahre im Gefängnis, emigriert 1933 über Zürich, Paris, London nach Amerika. Am 22. Mai 1939 erhängt er sich aus Verzweiflung über die gescheiterten revolutionären Hoffnungen und zermürbt von langer Schlaflosigkeit in einem Zimmer des Hotels Mayflower in New York. In den letzten Jahren soll Ernst Toller im Koffer stets einen Strick mit sich geführt haben.

Der Freund Klaus Mann notiert in sein Tagebuch: „Grosses Grauen; grosse Erschütterung. Erinnerungen; Vorwürfe; all das Versäumte – was nie wieder gutzumachen ist. — Das Grauenhafte für uns alle. Ich will es nicht tun. Es ist zu grauenvoll. Man muss aus allen menschlichen Bindungen treten, ehe man es tut.“

Die Druckwellen der Erschütterung, die dieser Tod für die deutschen Intellektuellen und Schriftsteller im Exil darstellte, waren noch in Paris spürbar. Joseph Roth brach, als er vom Tod Tollers erfuhr, zusammen und starb wenige Tage nach ihm in einem Armenspital.

Ernst Jünger avanciert zum Lieblingsschriftsteller der NS-Spitze, geht dann zaghaft auf Distanz zum von ihm als geistlos und kleinkariert erlebten Dritten Reich. Im Krieg steht er in einer Bombennacht in Paris mit einem Glas Champagner auf dem Dach des Hotels “Raphael” und genießt die Ästhetik der brennenden Stadt. Im Kaukasus notiert er inmitten der von den Einsatzgruppen und der Wehrmacht hinterlassenen Leichenbergen in sein Tagebuch: „Es schneet der Wind das Ärgste zu – -“

Er bleibt letztlich unbehelligt, überlebt, zieht nach Wilflingen, schreibt, sammelt Pilze und Käfer bis ins hohe Alter und wird an runden Geburtstagen von Helmut Kohl besucht. Zu diesen Anlässen legte er den Pour le Mérite an, einen Orden, den er als junger Mann aus der Hand von Hindenburg empfangen hatte. Der Sohn seines Verlegers, Michael Klett, erzählte dem Schriftsteller Thomas Hettche, der sich auf Spurensuche begeben hat, von einem schmerzhaft-archaischen Verfahren der Ich-Erhaltung bei Ernst Jünger. Dieser habe stets eine Nadel unter dem Revers getragen. „Und wenn eine Schmerzwallung in ihm hochkam, hat er sich diese Nadel in den Unterarm gestochen, durch das Jackett hindurch, um sich vom psychischen Schmerz durch einen physischen abzulenken.“ Er stirbt 1998 im Alter von 102 Jahren.

Zwei deutsche Lebensläufe im 20. Jahrhundert. Wie wäre der Georg Heyms verlaufen?

Am Todestag von Georg Heym ging ich ein paar Schritte durch den Wald. Es war ein klarer und kalter Wintermorgen. Raureif lag auf den Gräsern. Eine bleiche Wintersonne stieg langsam in den blauen Himmel und sandte ihr Licht schräg durch die kahlen Bäume. In Gedanken war ich bei Georg Heym, der etwa um diese Stunde vor 100 Jahren zu seiner Schlittschuh-Tour aufgebrochen war. Worüber mochte er mit seinem Freund Ernst gesprochen haben, als sie so nebeneinander übers Eis der Havel glitten? Über die unerträgliche Enge des Lebens im wilhelminischen Deutschland, über Erstickungsgefühle? Über ihre frei flottierenden Sehnsüchte nach Veränderung, die notfalls sogar die Form eines Krieges annehmen könnte?

Plötzlich stand ich am Ufer des Weihers unterhalb des Klosters. Eine dünne Eisdecke überzog das Wasser. Als ich so auf die im Sonnenlicht glitzernde Eisfläche starrte, war mir plötzlich, als bewege sie sich wie in einem Zoom-out von mir weg, als wolle sie mich durch ihre langsame Fortbewegung ansaugen.

Ich dachte darüber nach, warum ich mich diesem rätselhaften Dichter so nah und verbunden fühle. Mit fünfzehn beginnt er zu schreiben, weil er das Leben so nicht mehr aushält. Oder mit vierzehn, oder mit siebzehn, je nachdem, ob man die Gedichte als Anfang wählt oder das Tagebuch. Das genaue Alter tut auch nichts zur Sache. Die Sache ist bei ihm, wie übrigens auch bei Robert Walser: Er fühlt sich von seiner Mutter und also von der Welt nicht genügend geliebt und also zurückgewiesen. Wem die Mutterliebe fehlt, fehlt das Mandat zu leben. Man wird in die Welt gepresst und dann liegen gelassen wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ungeliebte Kinder stürzen aus dem Mutterleib direkt in die bürgerliche Kälte. Es ist, als hätte man sie zur Welt gebracht und dann vergessen, ihnen ein Visum fürs Leben auszustellen. Sie bleiben „Zaungäste des Fortschritts“, wie es bei Adorno in der Minima Moralia heißt. Georg lebt in seiner Familie wie in einer Fremde, erlebt den Vater und die Lehrer, die hinter ihm her sind, als Mörder seiner Jugend. Liebe lehrt, fehlt sie, ist alles nur Dressur und Schinderei. Man sehnt sich heraus und diese Sehnsucht wird zur Quelle einer hungrigen Suchbewegung und des Schreibens.

Robert Walser träumt wie viele unglückliche Kinder, dass er tot ist und gleichzeitig lebendig, um aus dem Verborgenen seines Totseins hervor, wie aus einer Wolke oder einem Gebüsch, zu erspähen, ob er von den Lebenden denn wenigstens vermisst wird, wenn er von ihnen schon nicht geliebt worden ist. Robert Walser setzt diesen Traum schon als Knabe oder junger Mann in Szene, genauer: in Szenen. Und er nennt diese Szenen: Der Teich.

Das alles und noch viel mehr ging mir durch den Kopf, während ich am Ufer des Teichs stand. Irgendwann riss ich mich los und ging.

Marion Braschs Buch Ab jetzt ist Ruhe verdanke ich den Hinweis darauf, dass ihr ältester Bruder Thomas ein Theaterstück über Georg Heym geschrieben hat, das Lieber Georg heißt. Brasch hatte in ihm einen Bruder im Geist und Leidensgenossen erkannt: „Er hatte auch einen autoritären Vater und ein zerrissenes Herz“, erläuterte er Heiner Müller bei einer Begegnung nach seiner Emigration aus der DDR. Das Stück beginnt mit einem Ödipus in Charlottenburg betitelten Dialog zwischen Vater und Sohn:

Heym: Ich kann dich nicht mehr tragen Papa du

bist so schwer Steig ab Warum weinst du denn

Papa: Weiter Georg weiter Es muss vorwärts gehen

Was soll denn aus dir werden Als ich in deinem Alter

war habe ich schon zwei Todesurteile beantragt und

beide Prozesse gewonnen Aber du Erst pisst du fünf

Jahre lang ins Bett und jetzt Und jetzt Der einzige

Sohn ein Stotterer Lachhaft Mann

Heym: Ohne dich wär ich der größte deutsche Dichter Längst

Papa: Lachhaft Mit deine Gedichte wisch ich mir den Arsch

Jawohl den Arsch Weiter jetzt Los Und halt die Fresse

Ins Gerichtsarchiv werd ich dich stecken In den Staub

Und dann mit dem Säbel ein paar Ausrufezeichen

Auf die Backen Das ist Lyrik Vorwärts jetzt

Heym: Wohin Papa wohin Die Richtung

Papa: Die geht dich einen Dreck an

Knackknack Da hab ich wieder einen

Der Auftakt des Stückes ging mir unter die Haut, berührte mich sehr. Das kam mir bekannt vor, diesen Ton kannte ich. Auch ich hatte einen autoritären Vater, den ich bis heute auf dem Rücken trage und der mich niederdrückt. Aber der Fortgang des Stückes machte mich ratlos, irre und konfus. Vielleicht habe ich es nicht verstanden, weil ich – so früh am Tag – nüchtern war bei der Lektüre oder weil ich nicht verrückt genug bin.

Ich nehme Zuflucht zu Heyms Texten und stoße auf das Gedicht Der Gott der Stadt:

Auf einem Häuserblocke sitzt er breit.

Die Winde lagern schwarz um seine Stirn.

Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit

Die letzten Häuser in das Land verirrn.

Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,

Die großen Städte knien um ihn her.

Der Kirchenglocken ungeheure Zahl

Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer.

Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik

Der Millionen durch die Straßen laut.

Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik

Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut.

Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen.

Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt.

Die Stürme flattern, die wie Geier schauen

Von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt.

Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust.

Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt

Durch eine Straße. Und der Glutqualm braust

Und frißt sie auf, bis spät der Morgen tagt.

Nachdem eine frühere Fassung dieses Textes im Internet erschienen war, meldete sich eine Düsseldorfer Rockband namens Schwarzbrenner bei mir. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gedichte Georg Heyms in Blues- und Rocksongs zu verwandeln und uns so auf eine ganz eigenständige und eindringliche Weise nahe zu bringen. Anlässlich des 100. Todestages von Georg Heym haben die Schwarzbrenner das Doppelalbum „HEYMKEHR“ aufgenommen und mir zugeschickt. Darauf findet sich auch eine Version von Der Gott der Stadt. Nachdem ich dieses wunderbare Stück ein paar Mal gehört habe, legt sich meine Brasch-Verwirrung und ich sehe wieder einigermaßen klar – so klar, wie man auf Georg Heym, den Rätselhaften und Dunklen, eben schauen kann.